Cadáveres apilados, una imagen cotidiana durante los 900 días del cerco a Leningrado

Cadáveres apilados, una imagen cotidiana durante los 900 días del cerco a LeningradoHoy se conmemoran 75 años desde el fin del asedio nazi a la ciudad de Leningrado (nombre soviético de la actual San Petersburgo). Casi 900 días de inenarrable penuria que alcanzó cotas de horror suficiente para helar la sangre de quien los conoce. El plan de Hitler de llevar la ciudad al completo colapso por inanición, frío y aislamiento estuvo muy cerca de ser un éxito, y sólo se estrelló contra una voluntad de supervivencia aun más tenaz que la crueldad de la Wehrmacht.

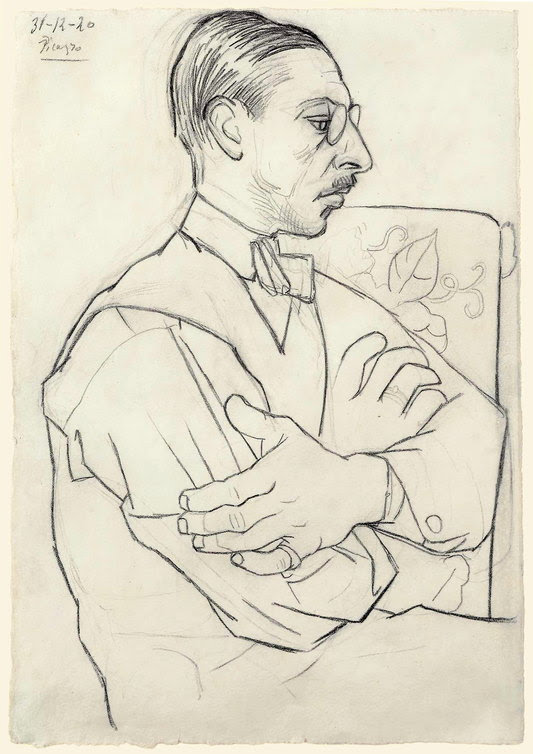

Lamentablemente los sufridos habitantes de la metrópoli no estaban en su mejor momento cuando el ejército alemán los encerró. Stalin se había ensañado con Leningrado durante el oscuro período de las purgas, en la década de los treintas del siglo pasado. Uno que conoció muy de cerca el miedo y la paranoia que caían junto con la noche (el horario de las detenciones por parte de la policía política) fue el genial Dmitri “Mitia” Shostakovich. Había visto desaparecer a varios de los más entrañables amigos que tuvo en su vida y comenzaba a padecer también él los efectos de la censura al arte, en nombre de argumentos tan absurdos como feroces, ventilados por mediocres en ascenso.

Shostakovich permaneció en la ciudad tanto como pudo, y la abandonó sólo tras una tajante orden de retirar de la ciudad a los ciudadanos notables. Había comenzado a escribir una sinfonía que retratara la calamidad del momento, y siguió escribiéndola en Kúibyshev (actual Samara), la ciudad adonde fue trasladado. La idea de Shostakovich era expresar la lucha del pueblo ruso, por lo que pensó en asignar subtítulos a cada movimiento de la obra —“Guerra”, “Memorias”, “Los grandes espacios de mi patria”, “Victoria”—, algo que finalmente descartó.

Un soldado saca su entrada para el estreno de la 7ª sinfonía de Shostakovich

Un soldado saca su entrada para el estreno de la 7ª sinfonía de ShostakovichEs la sinfonía más larga del compositor (80 minutos) y fue interpretada en la propia ciudad durante el momento más álgido del cerco, con una orquesta de músicos famélicos (en los ensayos previos al estreno, los músicos de bronces a veces no podían soplar con suficiente fuerza sus instrumentos) en donde se hallaban incluidos todos los miembros sobrevivientes de los orfeones, bandas militares y cualquier unidad musical que estuviera disponible (es decir, vivos). El concierto mismo y las circunstancias que lo rodearon son descritos de manera emocionante (y rigurosa) por Brian Moynahan en su libro “Leningrado: Asedio y sinfonía”, en cuya lectura me encuentro inmerso estos días.

Conmemorando la fecha, pues, comparto a continuación un fragmento del Allegretto inicial, con el episodio conocido informalmente como “Invasión”, representación musical del avance alemán (notable el crescendo sobre una melodía fija, aquí registrado ya a cierta altura de su desarrollo, y la orquestación capaz de traducir en sonido rechinante la maquinaria de guerra en movimiento [1:21 min]):

Shostakovich plays 7th symphony (1941) from DSCH Journal on Vimeo.

.jpeg)